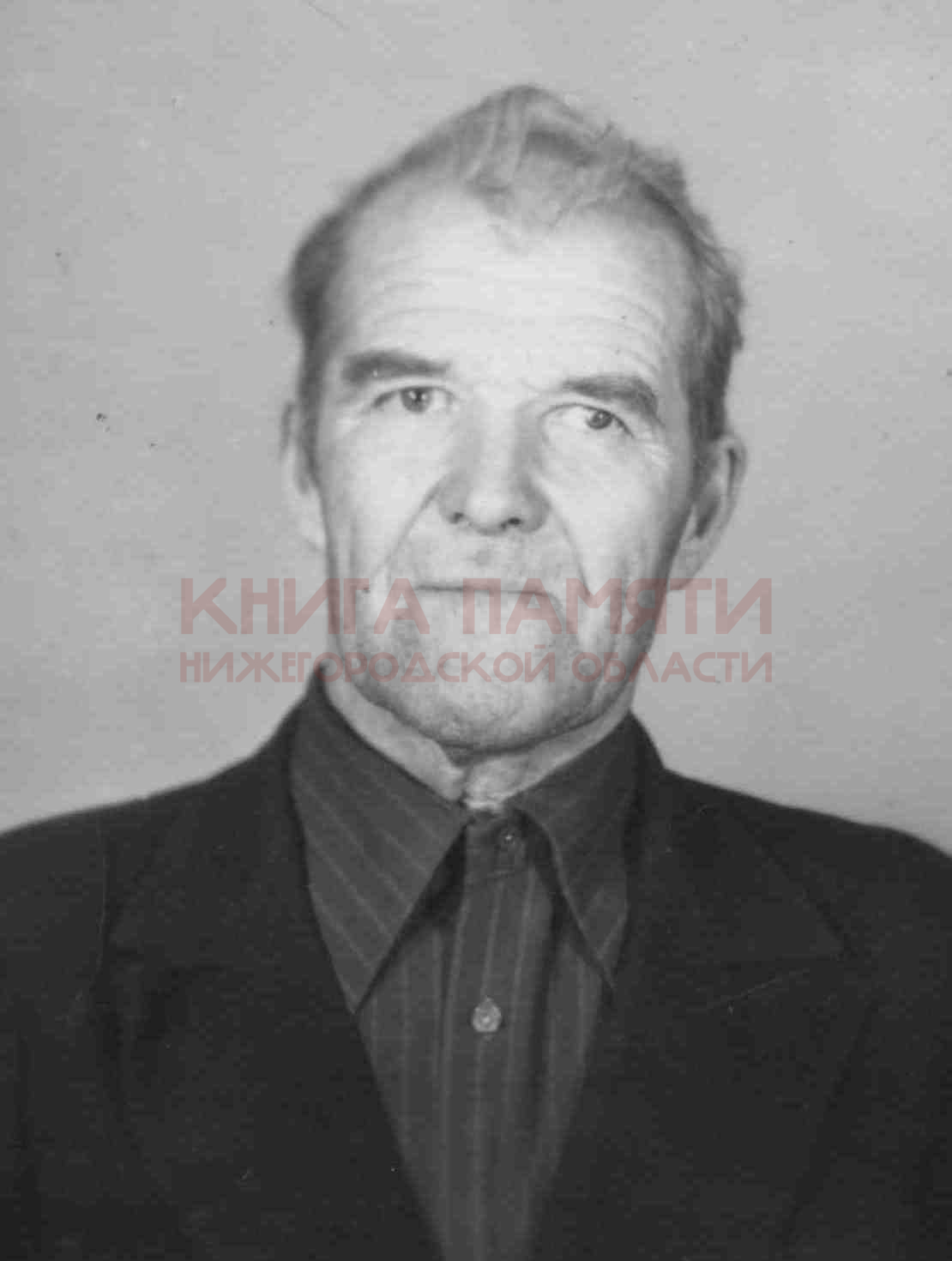

Дюжаков Михаил Александрович

О войне отец воспоминал редко. Доставал из железной коробки свои награды, перебирал и рассказывал о боях на Курской дуге, в Белоруссии, в Польше, под Берлином. Называл имена боевых товарищей. Очень жалел своих комбатов, погибших совсем юными. «Им бы жить да жить», - вздыхал отец. А у него, призванного на фронт в 30-летнем возрасте, дома осталось трое детей, их еще предстояло поставить на ноги. И судьба берегла его.

Родился 18 января 1912 года в селе Ахпаевка ныне Воротынского района Нижегородской области в крестьянской семье. Окончил 4 класса Ахпаевской начальной школы. Рано потеряв отца Михаил стал главным помощников матери Ирины Федоровны. Семья числилась в середняках: на дворе была лошадь. С ней он и пришел в колхоз и стал конюхом.

Его не призвали на фронт в 1941 году, т.к. обнаружили «белокровье». Однако через полгода на это уже не обратили внимания и с 15 января 1942 года отец стал курсантом 31-го запасного артиллерийского полка, изучал миномёт, с которым дошёл до Берлина. С 5 июня он уже на Брянском фронте в составе минометного полка Резерва Ставки Верховного Главнокомандования. Летом 1943 года, будучи старшиной батареи, участвует в боях на Центральном фронте, на северном фасе Курской дуги. 5 июля 1943 года началась немецкая операция «Цитадель», неделю враг безуспешно вгрызался в оборону Красной Армии. 12 июля наши войска перешли в наступление, освободили территорию Орловской и Брянской областей. И здесь у старшины Дюжакова была лошадь – главная тягловая сила в армии.

С 10 ноября 1943 года по 30 января 1944 года отец участвовал в составе войск Белорусского фронта в Гомельско-Речицкой и Калинковичско-Мозырской наступательных операциях, в освобождении городов Речица, Калинковичи и Мозырь в Гомельской области.

Летом 1944 года в ходе стратегической наступательной операции «Багратион» испытал на себе все «прелести» белорусских болот. В тяжелейших боях были освобождены Белоруссия и восточные районы Польши. Налаженное к этому времени производство техники позволило заменять лошадей автомобилями.

С 14 января по 3 февраля 1945 года его полк участвовал в Висло-Одерской стратегической операции на Познанском направлении, а затем с 10 февраля по 4 апреля – в Восточно-Померанской стратегической наступательной операции – освобождении северных районов тогдашней Германии (ныне – территория Польши).

Незадолго до Берлинской операции отправился в штаб полка. Теплый весенний ветерок и яркое солнце напоминали о доме. Отец любил ездить, пристроившись на крыле «полуторки» рядом с водителем. За разговором время летело быстрее, дорога не казалась дальной. Да и напоминало это ему – заядлому «лошаднику» – поездку верхом по родным полям. Накануне фильм привозили. Так и назывался – «Родные поля». «Смотрю, - рассказывает отец, - названия сёл, фамилии людей знакомые. Только ударения не на тех слогах. Быковка, Майдан, Ивановское. Выборнов, Тютьков, Мошкин… Колхоз имени Пушкина. И тут как закричу: «Мужики! Да это ж родину показывают! Это же Быковка – соседнее с моей Ахпаевкой село». Два раза в тот вечер кино крутили» …

Подошёл комбат – молодой лейтенант – и попросил отца уступить сегодня ему место на крыле и пересесть в кабину. Отец уважил просьбу, хоть про себя и побубнил малость. Едут, разговаривают. И тут… Откуда прилетел снаряд так и не понял. Очнулся в кювете. Контузия! А лейтенант, весь изрешеченный шрапнелью, мертвый. Водителю тоже через фанерную дверцу досталось – обе ноги изранены.

Отлежался отец день-другой в госпитале – и снова в часть. Ведь завтра был тот самый последний бой. 16 апреля началась Берлинская стратегическая наступательная операция. Воинская часть, в которой сражался отец с Кюстринского плацдарма на Одере наносила главный удар на Берлин.

В уличных боях за город, его батарея огнём своих 120-миллиметровых полковых минометов сокрушала оборонительные укрепления врага.

Из наградного листа: «В боях на подступах к Берлину 21.04.1945 года в районе Мальхов отражал атаку противника, метким огнем своего миномета уничтожил два ручных пулемета, три повозки с боеприпасами и до 25 солдат противника. В уличных боях за Берлин 25.04.1945 года, не смотря на ружейно-пулемётный огонь засевших в домах автоматчиков и артиллерии противника, исполнял обязанности командира расчёта и огнём своего миномета способствовал выполнению боевой задачи, поддерживаемой пехотой 153 полка 52 гвардейской стрелковой дивизии.

Достоин присвоения награды – ордена «Красной Звезды».

Командир 124 полка подполковник Козицкий».

После войны отец вернулся в Ахпаевку. Избирался председателем сельского совета, колхоза. В конце 1940-х гг. занялся разведением лошадей орловской породы. Под его руководством ахпаевская конеферма стала одной из лучших в области. В сентябре 1947 года газета «Колхозный рупор» сообщала: «В числе участников районной сельскохозяйственной выставки лучшие конюхи, выращивающие рысистых лошадей. Здесь мы находим … заведующего коневодством колхоза им. Калинина М.А. Дюжакова, достигшего высокой зажеребляемости кобыл, умелого выращивания хороших, рысистых лошадей…». За хорошую работу по воспроизводству коня отцу был присужден Диплом I-й степени и премия 100 рублей.

Своих орловских рысаков отец вывозил на испытания на Горьковский ипподром. За высокие показатели и неоднократные победы в 1957 г. ему было присвоено звание наездника II категории, официально дано право заниматься тренингом и испытаниями племенных лошадей рысистых пород на ипподромах СССР.

В 1964 году после того, как Н.С. Хрущев объявил лошадь «некоммунистическим животным», Горьковского ипподрома закрыли. Конеферма в Ахпаевке была, выражаясь современным языком, оптимизирована, а породистых лошадей вывозили и сдавали на мясо. Тогда я впервые увидел отца плачущим.

Однако он не изменил любимым животным. Лошадь всегда была рядом: и когда работал заготовителем в Воротынском райпо, а потом конюхом в Воротынском узле связи.

Отец очень любил читать. Я носил из библиотеки ему все новые книги о войне. Какие-то отодвигал сразу: «Враньё!» А вот воспоминания маршала Жукова, под командование которого воевал, перечитывал. Любил Симонова, Васильева, Быкова, Бакланова.

Порой мне казалось, что он стеснялся своего боевого прошлого. Я спрашивал 9 мая, почему не идёт на митинг? «Там и без меня тесно…» Он даже не стал добиваться, чтобы его поставили на льготную очередь на автомобиль. «Я ездить не смогу, а ты сам заработаешь, если захочешь». Однажды была почти анекдотичная ситуация: участникам войны выделяли подписку на книги через магазин. Я зашел к секретарю райкома партии и спросил: «Нельзя ли подписать и отца?» И далее был вопрос на мой вопрос: «А он разве участник?» Кго все-таки подписали на десятитомник «Сказки народов мира». На первых томах есть надпись «Внуку – от деда».

Папа очень любил своих детей, внуков и правнуков. Гордился, когда они получали дипломы об окончании техникумов и институтов.

А за год до смерти он узнал из журнала «Коневодство и конный спорт», что на Засурском конезаводе в Чувашии начали разводить пони. Он собрал всю сохранившуюся беговую упряжь, подковы, привел в порядок и увёз на завод. Приехал назад абсолютно счастливым: директор конезавода пообещал ему на следующий год продать жеребенка пони. Это была его мечта – подарить внуку лошадь. Пусть и маленькую, но лошадь!

Тяжелая болезнь не дала возможности осуществить мечту.

Его не стало в 1987 году. Однако его помнят не только потомки, но и люди, которым довелось с ним общаться. Вспоминают тщательно выкошенную «английскую» лужайку перед домом, поленницу дров, так красиво уложенную, что и разбирать было жалко, маленький скверик с сиренью, акацией, липой, вишнями и бузиной, грядки в огороде, идеально ровные, обработанные не только граблями, но прометенные голиком, его «изысканные», ядрёные, отборно-русские выражения, которые не звучали пошло в его устах. И, конечно, живы ещё те, кто знал его как лихого наездника по прозвищу «Моряк», который редко кому уступал победу на конских бегах, регулярно проводившихся на массовых гуляниях – аналогах нынешних праздников сел и района.

9 мая мой внук, который носит имя прадеда, придёт на митинг в честь Победы. И в руках у него будет портрет старшины 5-й батареи 124 минометного полка 1-й минометной Брестской ордена Александра Невского бригады 5-й артиллерийской Калинковичской Краснознаменной дивизии Резерва Ставки Верховного Главнокомандования 4-го артиллерийского корпуса прорыва 3-ей ударной армии 1-го Белорусского фронта Михаила Александровича Дюжакова.

Александр ДЮЖАКОВ